遺留分は相続人の最低限の権利

妻と長男には、びた一文、遺産を残したくありません。

長女に全ての遺産を相続させたいと思っています。

ただ、遺留分がなんとやらで、それは出来ない、みたいなことを小耳に挟んだのですが、遺留分とは何ですか?

また、長女に全ての遺産を相続させることは不可能なのでしょうか?

遺留分とは、遺言書の内容にかかわらず、相続人が最低限、遺産相続できる権利のことです。

ただ、長女に全ての遺産を相続させることが不可能かというと、そうでもありません。

相続人全員に遺留分があるわけではない

遺留分がある相続人は

- 配偶者

- 直系卑属

- 直系尊属

となります。

直系卑属とは子供や孫などで、直系尊属とは父母や祖父母などです。

例えば、相続人が配偶者と子供であれば、その配偶者と子供には遺留分があります。

一方、兄弟姉妹が相続人であれば、その兄弟姉妹には遺留分はありません。

子供の代襲相続人や胎児にも遺留分はある

子供が既に死亡しており、相続人が孫になる場合、その孫(子供の代襲相続人)にも遺留分はあります。

代襲相続人が複数人いる場合は、代襲相続人間の相続分に従って、遺留分は決まります。

ちなみに、胎児にも遺留分があり、生きて生まれたときに、遺留分が認められます。

相続欠格者・相続を排除された者・相続放棄した者には遺留分はない

相続欠格者や、相続を排除された者、相続を放棄した者には遺留分はありません。

ただし、相続欠格、及び相続排除の場合には、その代襲者が相続人となり、遺留分もあります。

例えば、本来は子供Aが相続人となるはずだったが、相続欠格となり相続人になれない場合、その子供B(いわゆる被相続人の孫)が相続人となります。

そして、その子供Bには遺留分がある、ということです。

なお、相続放棄の場合には、代襲相続は起こりません。

遺留分は基本的に法定相続分の半分

遺留分は法定相続分の半分となります。

ただし、法定相続人が親などの直系尊属だけの場合には、1/3となります。

また、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合には、兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者の遺留分は遺産全部の半分となり、1/2となります。

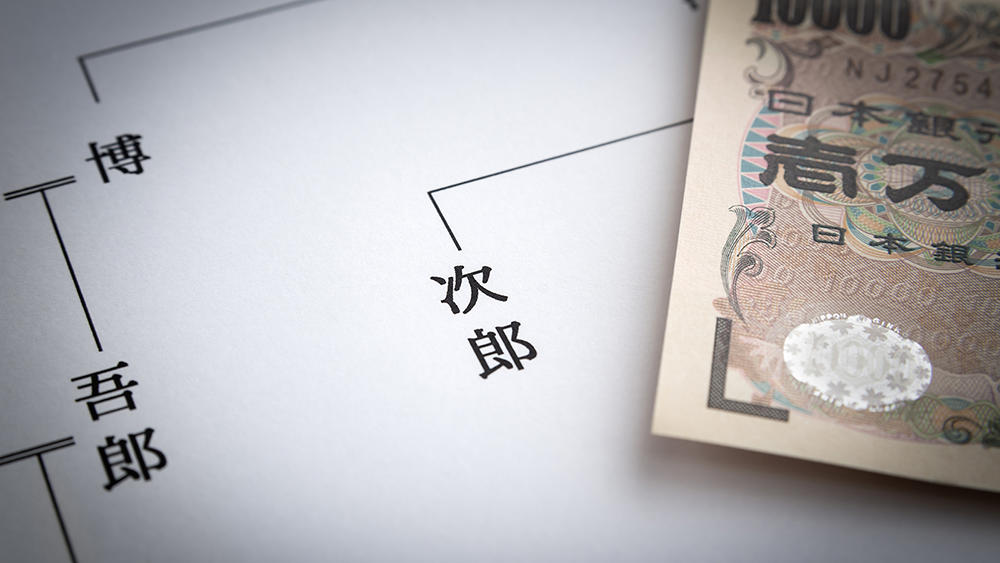

以下は、法定相続分と遺留分の例です。

| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |

| 配偶者と子供(もしくは孫) | 配偶者 1/2 | 配偶者 1/4 |

| 子供(もしくは孫) 1/2 | 子供(もしくは孫) 1/4 | |

| 配偶者と父母(もしくは祖父母) | 配偶者 2/3 | 配偶者 1/3 |

| 父母(もしくは祖父母) 1/3 | 父母(もしくは祖父母) 1/6 | |

| 配偶者と兄弟姉妹(もしくは甥姪) | 配偶者 3/4 | 配偶者 1/2 |

| 兄弟姉妹(もしくは甥姪) 1/4 | 兄弟姉妹(もしくは甥姪) 0 | |

| 配偶者のみ | 配偶者 1 | 配偶者 1/2 |

| 母親のみ | 母親 1 | 母親 1/3 |

借金などの債務がある場合の遺留分算定額

遺留分を算定するための財産から、借金などの債務負担分は減額します。

例えば、遺産が「現預金1億円」と「借金3,000万円」だったとします。

この場合、遺留分を算定するための金額は1億円ではなく、7,000万円(1億円 - 3,000万円)となります。

生前贈与がある場合の遺留分算定額

特別受益に該当する生前贈与を受けた者がいる場合には、その特別受益の分も遺留分の算定金額に加算します。

例えば、遺産として「現預金2億円」、生前に贈与された住宅(特別受益)が「1億円」あったとします。

この場合、遺留分を算定するための金額は2億円ではなく、3億円(2億円 + 1億円)となります。

ただし、この特別受益が10年より前のものであれば、遺留分の算定金額に加算する必要はありません。

遺留分の算定金額に加算する特別受益は、相続開始前10年以内のものに限られます。

ただし、注意点として、あくまでも遺留分の算定金額に加算する特別受益が10年以内というだけで、その他の計算においては、10年以内といった区切りはありません。

なので、何十年前であろうとも、特別受益に該当するものがあれば、それをもとに相続分や相続税などを計算します。

また、特別受益以外に、以下のものも遺留分の算定金額に加算します。

- 遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与

- 相続開始前1年以内になされた「相続人以外」に対しての贈与

- 遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた不相当な対価による有償処分

遺留分侵害額請求をしなければ遺留分は相続できない

遺留分を侵害されていたとしても、自動的に侵害されている分の遺産を相続できるわけではありません。

遺留分侵害額請求を「遺留分を侵害している相続人や受遺者(いわゆる多く遺産をもらっている人)」に対して行う必要があります。

この遺留分侵害額請求の方法には、決まりはありません。

「遺留分侵害額請求=裁判での手続き」というわけではない、ということです。

遺留分を侵害している相続人や受遺者に「遺留分を侵害しています。〇〇の財産を戻して下さい。」といった内容を通告すれば、遺留分侵害額請求の効力が発生します。

通常は、内容証明などを使用するのが一般的です。

そして、話し合いでまとまれば、裁判などをする必要もありません。

ちなみに、遺留分侵害額請求をできる期間は、

- 相続開始の時から10年間

- 相続開始、及び遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内

となります。

相続開始から10年経てば、いくら侵害されていようとも、遺留分侵害額請求をすることは出来ません。

また、侵害されていることを知った日から、1年以内に遺留分侵害額請求をする必要があります。

ちなみに、侵害されている相続人の債権者が、その相続人の代わりに遺留分侵害額請求権をすることは出来ません。

例えば、相続人Aは債権者Bに借金500万円ある。

Aが遺留分侵害額請求をすれば、500万円を取り戻すことができる。

それなのに、Aが遺留分侵害額請求をしない。

そのような場合でも、Aの債権者であるBが「代わりに遺留分侵害額請求を行う」といったことは出来ません。